Depuis l’essai Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie dirigé par Pierre Bourdieu, et l’enquête sociologique de Barbara Rosenblum Photographers at work. A sociology of photographic styles, publié en 1978, seules subsistent des études partielles concernant le métier de photographe. Pourtant l’arrivée du numérique et d’Internet a profondément modifié la manière de travailler du photographe, à la fois dans ses outils de travail et dans la diffusion de ses images. Il fallut attendre 2014 pour que le sociologue Sylvain Maresca propose d’analyser la manière avec laquelle le numérique modifie les relations de travail du photographe, et comment le numérique a eu un impact auprès de ses clients, de ses collègues, de ses partenaires ou concurrents.

Les conséquences du boitier numérique analysées par Sylvain Maresca

Avant les années 1980, le photographe était un élément parmi d’autres de la chaîne graphique. Selon les clients et les montages demandés, la phase de post-production pouvait être d’un prix élevé car elle pouvait impliquer les divers métiers de cette chaîne, allant du graphiste aux scannéristes. Jusque dans les années 2000, les photographes sont restés attachés à l’argentique et très peu ont utilisé le numérique. Un grand nombre d’entre eux pouvaient toutefois faire scanner leurs fichiers argentiques qui ensuite étaient numérisés et archivés sur un disque compact (CD) par le biais d’un laboratoire proposant ce service. En réalité, l’argentique disposait d’une certaine marge face au numérique puisque le plus performant des appareils de Kodak proposait une résolution de 4 millions de pixels et le film Kodachrome 120 présentait quant à lui 64 millions de pixels. L’appareil photographique numérique était donc encore un objet inutile voire régressif pour les professionnels [voir l’article “Catherine Leutenegger sur les empreintes de Kodak“]. Le faible démarrage du boitier numérique était aussi en lien avec son prix et celui de l’ensemble de l’investissement matériel informatique nécessaire à la manipulation de l’image. Lors de la commercialisation du premier ordinateur Macintosh le 24 janvier 1984 par Apple, lequel permettait de conserver et visualiser les images numériques, seules les grandes entreprises de communication tels que les agences de publicité et les studios de photographie investissent dans l’ordinateur. En réalité, deux autres éléments permettront de démocratiser le boitier numérique au sein de la profession. Le premier est un logiciel de retouche d’image nommé Photoshop* commercialisé en 1990, l’autre est un appareil photographique performant. Il s’agit du Nikon D1, lancé en 1999 et qui amorce le développement technique de la photographie numérique entre 2000 et 2005, participant à la popularisation de celle-ci auprès des professionnels : « À partir de 2005 l’abandon de la prise de vue argentique se généralisa. La qualité technique sensiblement améliorée des nouveaux boitiers acheva de vaincre les réticences des professionnels les plus exigeants » [Sylvain Maresca]. Se déroule alors une mutation de la technique car si les photographes pouvaient avoir une connaissance accrue des spécificités de leurs films, le boitier numérique sans film changeait leur savoir-faire. En effet, les réglages se faisaient directement sur le boitier, avec la possibilité par exemple de modifier la balance des blancs, mais surtout la sensibilité du capteur. C’est ce dernier qui remplace la pellicule et qui, par la transformation d’une intensité lumineuse en électricité, produit une image.

Du reste, si l’arrivée du logiciel de retouche demande moins de rigueur lors de la prise de vue et plus de temps à passer en post-production, il a lui aussi participé à cette réduction des métiers de la chaine graphique puisqu’il permettait de dominer ou contrôler la couleur d’une image et d’avoir une maitrise complète sur cette dernière par le photographe même. En effet, bien que Kodak ait simplifié la vie des photographes, elle les avait aussi privés au fur et à mesure de leur « savoir » en leur faisant perdre un ensemble de techniques allant de la conception à la finalisation. En ce sens, le logiciel de retouche sur ordinateur a permis aux photographes de reprendre la maitrise complète de leurs images car Photoshop offrait aussi bien aux photographes du noir et blanc qu’à ceux de la couleur, le moyen de finaliser leurs fichiers sans dépendre des laboratoires. D’une certaine manière, le photographe renoue donc avec un savoir-faire qui est le même qu’au temps de l’argentique et du laboratoire personnel. Sylvain Maresca écrit : « […] Le vocabulaire de ces logiciels est largement inspiré de celui du laboratoire photographique argentique ». Or ces nouveautés, s’accompagnent de nombreuses possibilités de retouches pouvant soulever de nouvelles questions concernant le flirt de la photographie avec l’image de synthèse.

Vint aussi un changement d’imprimante, désormais numérique, et dont seuls quelques rares laboratoires comme Picto à Paris ont su tirer profit. Bien que celle-ci n’ait pas encore détrônée le tirage sur papier photographique, elle permet une hybridation des médiums en acceptant l’image numérique et en la tirant sur un papier photographique, comme le fait par exemple le photographe Sebastião Salgado. En effet, ce tirage classique maintient une valeur « d’originalité » à l’image et, alors que le papier photographique est de ce fait plus cher à l’achat, il est paradoxalement moins cher à produire que l’impression jet d’encre.

Enfin, et si comme l’avait remarqué Urs Stahel, les studios traditionnels de photographie dotés d’un laboratoire de tirage argentique se voient fermés par les industries qui les accueillaient, celles-ci sont aussi désormais les mieux fournies en termes de matériel informatique. Aussi comme toute la concurrence entre entreprises se joue autour d’une question de temps, elles demandent de plus en plus aux photographes de leurs fournir des fichiers numériques pouvant assurer une livraison de l’image plus rapide. Le numérique se déploie donc autour de la commande industrielle et les entreprises peuvent ainsi assurer leur visibilité sur Internet ou garantir le lancement d’un projet projeté lors d’un meeting. En effet, comme le soulève justement Sylvain Maresca : « La transition numérique a été largement induite, pilotée par les industriels de la photographie et de l’informatique qui non seulement ont poussé les photographes à renouveler entièrement leur matériel, mais encore les y ont contraints de multiples fois à mesure qu’ils amélioraient la qualité des boitiers et logiciels ». Dans un contexte où le milieu de l’information reste concurrentiel, il est de ce fait cohérent de constater que ce sont également les photoreporters qui utilisent en premier ce type d’appareil, puisque celui-ci permettait aux médias de gagner du temps sur la transmission de l’image numérique, passant presque directement du boitier à la télévision. La qualité de l’image (d’avant 1999) suffisait quant à elle largement à la presse papier. Du reste, l’arrivée du numérique a permis aux photographes d’accomplir eux-mêmes les démarches promotionnelles personnelles via Internet.

Peu à peu, les métiers de la chaîne graphique permis par le développement du film (et de façon plus générale par Kodak) se réduisent, ce qui enclenche donc un retour du métier de photographe vers une conception plus ancienne. Sous ce principe, l’artiste allemande Vera Lutter joue sur les diverses temporalités qui ont fait l’histoire du métier de photographe par le biais de techniques hybrides. Elle a en effet recours aux nouvelles technologies pour imprimer des images aux formats monumentaux qui parfois peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur et de largeur, tout en renouant dans le même temps avec une technique photographique ancienne.

Vera Lutter

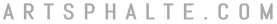

Vera Lutter, Erie Basin, Red Hook III July 28, 2003

L’artiste joue sur le thème de la mémoire et souhaite rétablir un parallèle entre l’industrie du XIXe siècle et l’invention de la photographie par le biais de la technique qu’elle emploie. Elle s’approche des lieux représentatifs d’une puissance économique industrielle et anticipe leur fin par l’usage du sténopé, c’est-à-dire en passant par un dérivé de la chambre noire. De grand format, elle fabrique le sténopé elle-même ou le trouve sur place en utilisant par exemple, des containers maritimes. Sauf exception, le titre de ses images informe sur le lieu et sur le temps de la prise de vue, qui lui-même peut s’étendre à plusieurs semaines. Sa technique peut donc se rapprocher avec celle, plus ancienne, de la photographie industrielle telle que l’a décrite Urs Stahel dans le catalogue d’exposition de la fondation MAST. [Cf : Références]

En effet, autrefois, un photographe pouvait bénéficier selon lui de la formation la plus complète et la plus diversifiée en travaillant pour une grande entreprise et ce, tout en développant une précision de la technique. Les photographes industriels n’étaient pas réduits à un domaine. Selon Urs Stahel, les photographes devaient savoir documenter les pièces qui présentaient des défauts ou des traces d’usures tout en procédant à un inventaire du matériel. Les petits objets devaient être parfaitement éclairés afin que non seulement ils soient reconnus, mais aussi pour que leurs parcours puissent également être identifiés et retracés dans leur totalité. La photographie industrielle demandait aussi de maitriser la prise de vue à grande échelle lorsque l’objet en question pouvait être un rouage de dix ou quatorze mètres de diamètre, ce qui demandait donc le moins de distorsion possible. De surcroit, les photographes devenaient également des photographes d’architectures lorsqu’ils devaient photographier d’immenses espaces intérieurs ou extérieurs. Or l’espace usinier était difficile à photographier pour de nombreuses raisons : le manque de lumière, la hauteur des toits pouvant nécessiter le grand angle, les contre-jours des verrières, ou encore les lignes de fuite. Les photographes pouvaient en ce sens user de certaines astuces, comme la mise en place de personnages en tant qu’indicateur de mesure, en plaçant ouvrier, visiteur, ou peut-être même leurs propres assistants dans l’espace aux côtés d’une machine ou d’un produit usinier. En ce sens, ils usaient aussi de la pause longue afin de rendre compte de la profondeur de champs, ce qui améliore la qualité de l’image et floutait les objets en mouvement. Enfin, ils savaient aussi parfaitement ajuster l’éclairage afin d’assurer une tonalité homogène. Urs Stahel écrit : « Pour atteindre des objectifs, ils avaient une connaissance approfondie de tous les films, utilisaient des projecteurs, des miroirs et du papier blanc pour illuminer un sujet proprement ».

De la même manière, Vera Lutter utilise un temps d’enregistrement extrêmement long et étiré qui se retrouve de ce fait compressé et prisonnier par l’image. Bien que l’artiste ne soit pas présente tout au long de la prise de vue, la lenteur du cliché ne rend visible que la lumière des objets immobiles et efface tout autre objet en mouvement. Le flux d’énergie, qu’il soit celui de l’électricité, du trafic, ou aujourd’hui celui des données, est une notion réunissant les trois révolutions industrielles en terme de réseau et Vera Lutter enregistre ainsi la fuite du temps. Quant à la lumière, elle fait disparaître les bâtiments dans l’obscurité par le biais d’une image de la métallurgie ou de l’industrie lourde qui invoque un clair-obscur passéiste.

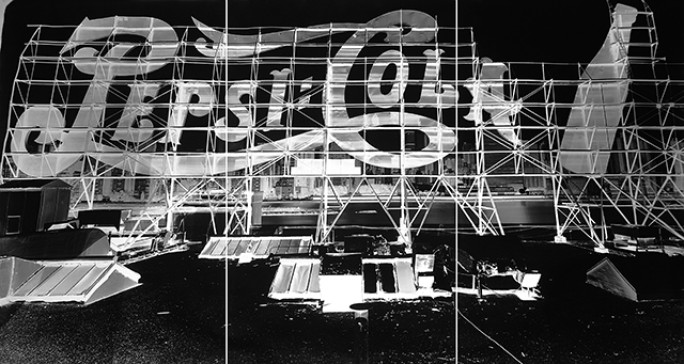

Vera Lutter, Holzmarktstrasse, Berlin, III- August 26 2003

En effet, le travail de Vera Lutter présente des négatifs panoramiques prenant la forme de polyptiques et dévoilant parfois des paysages usiniers, en activité ou non, ou des sites de transit tels que des aéroports, des gares ou des ports maritimes reliés à la notion de réseau. La lueur lunaire fortement contrastée qui se dégage de ses négatifs noir et blanc accentue un effet d’artificialité comme une sorte de radiographie de corps architecturaux. L’image assombrie par l’intensité lumineuse peut aussi se rapprocher des effets de solarisation de Man Ray (1890-1976). Bien que la dimension des images de Vera Lutter leur confère une certaine théâtralité et que le grand nombre de détails donne une consistance scénique aux images, le motif représenté prend des allures graphiques, avec des formes presque abstraites. L’image Holzmarktstrasse, Berlin, III- August 26 2003 par exemple, montre des zones de lumières qui se trouvent être les plus sombres sur l’image. La lumière se distribue sur certaines cheminées d’usine au centre droit du papier, alors qu’à l’extrême droite de l’image les structures ressortent en blanc tels des apparitions fantomatiques et se détachent clairement du ciel. Pourtant, le ciel est lui toujours aussi noir d’un coin de l’image à l’autre. Enfin, en raison du mouvement de l’eau, l’image n’est pas nette et a pour effet de donner un aspect estompé, vaporeux et quelque peu étrange au premier plan. Soit, la lumière et l’ombre donnent de la matière aux notions d’espace et de temps.

Il est également possible d’effectuer un parallèle entre la manipulation de l’image réalisée par Vera Lutter et celle qui était de rigueur pour les photographes industriels et ce, dès le XIXe siècle . En effet, ils remédiaient aux fortes lumières par le ternissement d’une surface en grattant le négatif avec un couteau ou un fin pinceau lors de leur développement afin que les espaces d’ombres et de lumières soient mieux définis. Le co-directeur scientifique de la maison d’édition Créaphis, Pierre Gaudin écrit : « Dans la sacoche du photographe d’industrie, un outillage spécial autorise les audaces. Chambres de grand format avec mouvements de bascule, focales courtes, objectifs à décentrement permettent toutes les approches et le redressement des perspectives. Escabeaux ou grus font le reste ».

À cet effet et en raison de ses études de sculpture à Munich, Vera Lutter conçoit elle aussi le papier photographique comme un matériau à transformer en plus de sa capacité à reproduire . Elle manipule pendant l’enregistrement la surface sensible en modifiant les valeurs lumineuses à seulement divers endroits du négatif sans que celui-ci ne perde pour autant son homogénéité. En ce sens, l’intervention de l’artiste sur l’image pendant la prise prend le risque d’altérer le motif. Elle peut également y ajouter des nouvelles vues, comme ses photographies de l’usine désaffectée Pepsi Cola, à Long Island où elle transforme l’espace perspectif. Enfin, pour produire ces manipulations, il est à relever que l’artiste emmène avec elle un véritable laboratoire mobile et que chaque pièce est par sa technique, unique. Autrement dit, elle a une pratique photographique qui avait pratiquement disparu et qui reste pour l’heure, marginale. La représentation du motif industriel apparaît de ce fait comme un souvenir fragile du passé car la technique primitive employée par l’artiste se ferait le miroir d’un « savoir » perdu. Vera Lutter renoue avec l’activité manuelle qui équivaut à celle de l’artisan avec sa machine.

Stéphane Couturier et l’école de Düsseldorf

L’espace usinier photographié par le biais de la technique hybride semble être d’usage pour de nombreux photographes contemporains. En effet, on pourrait également citer parmi d’autres, le travail du photographe français Stéphane Couturier avec sa série Melting Point réalisée en 2006 suite à une commande de la firme automobile japonaise Toyota, lui demandant d’aller photographier l’usine de Valenciennes. Stéphane Couturier était habitué à la photographie industrielle, car comme d’autres avant lui, il avait réalisé des photographies à l’usine Renault à Boulogne-Billancourt en 2008 . La série Melting Point est cependant différente de son travail habituel, tant par son esthétique que par la technique qu’il emploie. Les images sont en effet des tirages classiques sur papiers argentiques, mais ils ont été obtenus après un traitement numérique. Contrairement à Vera Lutter, Stéphane Couturier travaille en couleur et utilise une chambre photographique avec châssis maintenue sur un trépied. Cette technique permet non seulement d’utiliser des formats relativement importants mais oblige également par sa lenteur, à la précision du rendue. Outre l’approche rigoureuse qui rappelle ce pourquoi la photographie industrielle du XIXe siècle a incarné l’objectivité, l’image obtenue par Stéphane Couturier n’a pourtant rien de nette. En effet, Stéphane Couturier numérise ses images et les superpose ensuite deux par deux. Le photographe n’a pas cherché à immobiliser le mouvement des machines de production qu’il a photographiées, les couleurs et formes des objets s’entremêlent dans un rendu proche de l’abstraction. Sous cette perspective, sa pratique peut se rapprocher de certains élèves de l’école de Düsseldorf qui ont été formés par les Becher à la Kunstakademie en 1976 et qui se sont imposés dans les années 1980.

Stéphane Couturier, Toyota n°8, Valenciennes, 2005

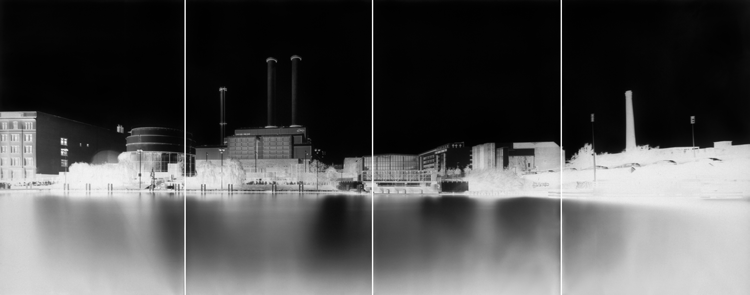

Dans l’ensemble des travaux de ces derniers, on y retrouve en effet ce goût pour la frontalité, le regard distancié, les compositions rectilignes, le systématisme et le peu d’importance accordée à la figure humaine. En somme, un goût pour une pratique mécanique. Certains étudiants ajoutent néanmoins de nouveaux éléments propres à la « forme-tableau », comme la couleur et le tirage de grand format permis par un laboratoire de Düsseldorf, le Grieger Lab. La tonalité des images s’est aussi déplacée. L’objectivité peut ainsi tendre vers une artificialité comme dans les travaux d’Andreas Gursky et l’image peut montrer, non plus des objets de la seconde révolution industrielle mais des objets des industries immatérielles soumis au capitalisme, comme c’est le cas des travaux de Thomas Struth , lui aussi photographe plasticien, avec sa série Museum Photographs évoquant la consommation de l’art au sein des musées. Quant à Andreas Gursky, il a déjà photographié le milieu usinier comme l’image de l’usine d’Amberg, commandée par Siemens – un groupe spécialisé dans les hautes technologies – et dans laquelle on reconnaît le point de vue dominant caractéristique d’Andreas Gursky. De façon plus générale, le photographe est spécialiste de l’image vide ou au contraire saturée. Il se sert de la doctrine affirmant l’objectivité photographique pour la tourner en dérision par le trafic numérique qu’il fait subir à ses images et dans lesquelles la réalité n’a plus de droit. Néanmoins, les manipulations numériques sont invisibles à l’œil.

Andreas Gursky, Hamm, Bergwerk Ost, Allemagne, 2008

Observer le travail de Vera Lutter, de Stéphane Couturier ou d’Andreas Gursky dans un contexte où règne le numérique permet ainsi d’apporter un nouvel éclairage à la conception de Jean-Claude Beaune qui écrit : « Une civilisation aussi techniciste que la nôtre repose sur un paradoxe. Les machines et les hommes au travail industriel sont le moteur de l’histoire et pourtant, hors quelques spécialistes privés ou publics, nous vivons […] sur une méconnaissance presque totale, si ce n’est un mépris systématique des savoirs techniques ». Or s’il est vrai que la société post-industrielle s’est dirigée vers l’information et l’immatériel, il est néanmoins nécessaire d’apporter des nuances à ces propos affirmant que le savoir technique a disparu. Sous le filtre du photographique, l’entrée de l’appareil photographique numérique venant remplacer le film aurait plutôt produit des mutations de ce savoir. En effet, si la conception du film souple a permis d’engendrer divers métiers relatifs à la chaîne graphique, l’appareil photographique numérique a donné naissance à d’autres métiers ou entreprises qui proposent, par exemple, de stocker les fichiers numériques. Et cette nouveauté a surtout permis au photographe de contrôler et manipuler son image. Certes, la technique a changé et le photographe n’est plus dans un contact tangible avec son image matérielle, mais ce retour à la manipulation de sa propre image, à la fois pendant la prise en effectuant des opérations directement sur son boitier et à la fois après coup sur son logiciel, rappelle les manipulations effectuées via la chambre noire ou les retouches sur son papier. À ce titre, le pinceau n’est plus un simple outil mais il est devenu, par le biais d’un logiciel et d’un ordinateur, un outil-machine.

Txt : ©Artsphalte

Références :

Bourdieu Pierre, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1965.

Rosenblum Barbara, Photographers at work. A sociology of photographic styles, New York ; Londres, Holmes & Meier Publishers, 1978.

Maresca Sylvain, Basculer dans le numérique. Les mutations du métier de photographe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le sens social », 2014.

Noirot Julie, « La machine délaissée dans la photographie contemporaine », L’art et la machine. L’image appareillée, [Intervention pour colloque, 16 octobre 2015, Musée d’Art moderne et contemporain, Saint-Étienne].

Site Internet de Vera Lutter, en ligne

Cohen Françoise, Crimp Douglas, Jacob Steven, et al., Vera Lutter, cat. exp., [6 juin-16 septembre 2012, Carré d’Art – Musée d’art contemporain de Nîmes, Nîmes], Ostfildern, Hatje Cantz, 2012.

Stahel Urs, Seràgnoli Isabella, Masterwork of industrial photography. Exhibitions 2013-2014. Mast Foundation, cat.exp., [ 3 octobre-20 octobre 2013, Fondation Mast, Bologne], Bologne, Mast. Electa, 2013.

Barjot Dominique, Merger Michèle, Les entreprises et leurs réseaux : hommes, capitaux, techniques et pouvoirs, XIXe-XXe siècle : mélanges en l’honneur de François Caron, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1998, vol. 1.

Burais A., Féry Charles, Traité de photographie industrielle : théorie et pratique, Paris, Gauthier-Villars, coll. « Bibliothèque photographique », 1896.

Cazalda Rémy, Gaudin Pierre, Reverchon Claire, L’une fume, l’autre pas. Paysages et mémoire de l’industrie à Persan-Beaumont, Asnières-sur-Oise, La fondation Royaumont, 1989.

Gaudin Pierre, « Un sourire d’usine », dans Perdrizet Patricia (dir.), Grangié Marianne, Schulze Murielle, Usine : le regard de soixante-treize artistes contemporains sur l’usine, cat. exp., [4 octobre-18 décembre 2000, Friche industrielle, Paris ; mars-juin 2001, La Fonderie, Bruxelles ; septembre-novembre 2001, La Condition publique, Roubaix], Bruxelles, Un sourire de toi et j’Quitte ma mère ; L’Usine Nouvelle, 2000.

Couturier Stéphane, Rouillé André, Melting Point, Paris, Trans Photographic Press ; Ville Ouverte, 2006. Couturier Stéphane, Hochleitner Martin, Sausset Damien, Stéphane Couturier. Melting Point (continued), cat. exp., [7 novembre-13 décembre 2010, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal ; 26 mars-29 mai 2011, Espace d’art contemporain André Malraux, Colmar ; 1 décembre 2011-26 février 2012, Landesgalerie Linz, Linz], Salzburg, Éditions Fotohof, 2010.

Galassi Peter, Storsve Jonas, Andreas Gursky, cat. exp. [13 février-29 avril 2002, Musée national d’art moderne, centre de création industrielle, Paris], Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2002.

Zweite Armin, Thomas Struth, photographs 1978-2010, cat. exp., [11 juin-12 septembre 2010, Kunsthaus, Zürich ; 26 février-19 juin 2011, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf ; 6 juillet-16 septembre 2011, Whitechapel Gallery, Londres ; 14 octobre 2011-29 janvier 2012, Museu de Serralves, Porto], Munich, Schrimer/Mosel, 2010.

Belting Hans, Grasskamp Walter, Seidel Claudia, et al., Thomas Struth. Museum Photographs, cat. exp., [11 novembre 1993-1 janvier 1994, Hamburger Kunsthalle, Hambourg], Munich, Schirmer/Mosel, 1993. Réed. 2005.

Gursky Andreas, Amberg, Karlsruhe, Berlin, München, 1992.

Beaune Jean-Claude, Philosophie des milieux techniques : la matière, l’instrument, l’automate, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1998. Réed. 2014.

Notes :

*Édité par Adobe, le logiciel de traitement d’image numérique Photoshop a été développé par les frères Thomas et John Knoll. La première version était disponible en 1990 sur le Macintosh.