Industries et Paysages…

Les démarches documentaires voulant approcher le paysage puisent leurs origines dès le XIXe siècle dans les campagnes topographiques européennes ou américaines, comme avec Carleton Watkins (1829-1916), Timothy O’Sullivan ou Clarence King (1842-1901). Qu’il s’agisse de voyages ou de conquête de l’Ouest américain, les photographes ont été sollicités par le phénomène de l’industrialisation qui transforme le territoire sauvage.

Un changement de paysage

Ces missions ont été poursuivies dans la première moitié du XXe siècle par les investigations pures et écologistes d’Ansel Adams (1902-1984) et Minor White (1908-1976) ou bien, par l’ironique style documentaire de Walker Evans (1903-1975).

Ansel Adams, The Tetons and the Snake River, 1942, Grand Teton National Park, Wyoming. National Archives and Records Administration, Records of the National Park Service.

Néanmoins, il est communément admis que les démarches du documentaire atteignent leur apogée à l’International Museum of Photography de la George Eastman House à Rochester, avec une exposition organisée par William Jenkins et Joe Deal (1947-2010) en 1975 et nommée : « New Topographics. Photographs of Man-Altered Landscape » [« Nouvelles Topographies : Photographies du Paysage Modifié par l’Homme »]. Bien qu’elle n’ait pas attiré un large public lors de son ouverture, cette exposition réunissait les Becher mais aussi les américains Robert Adams, Lewis Baltz (1945-2014), Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore et Henry Wessel Jr. Elle fit date dans l’histoire de la photographie documentaire « américaine » (Les Becher étant le seul couple allemand invité à participer). De fait et bien qu’hantée par le style neutre d’Evans et par la désinvolture de Ruscha, cette exposition va servir de modèle à la Mission de la DATAR dans son refus du déterminisme subjectif, et on en retrouve des réminiscences dans les travaux de certains élèves des Becher de l’école de Düsseldorf, ou de certains photographes français comme par exemple Stéphane Couturier.

Toujours est-il qu’un an après l’ouverture de l’exposition « New Topographics. Photographs of Man-Altered Landscape », les photographies font l’objet de critiques, comme celle d’Allan Sekula qui pointait l’absence de la présence humaine :

« En 1976, je plaisantais en disant que c’était l’école de la “bombe à neutron” de la photographie : on tue des gens mais on protège l’immobilier.» (Allan Sekula cité par Marie Murraciole dans, Écrits sur la photographie 1974-1986, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, coll. « écrits d’artistes », 2013. p. 32.)

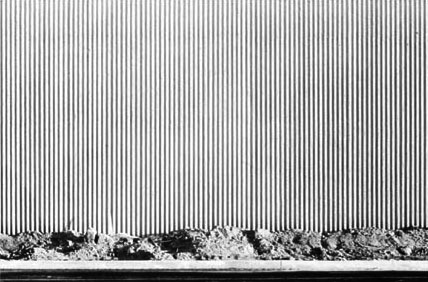

Bien que l’approche documentaire semblât relative au « paysage », on s’attendait davantage à ce qu’apparaissent dans les images des signes de la nature comme la terre, le sable, l’herbe ou le ciel. À l’inverse, certaines photographies comme celles du photographe américain Lewis Baltz, présentent plutôt des non-lieux, des architectures qui sont sans activité ni identité et qui redéfinissent la notion même de paysage.

Lewis Baltz, New Industrial Parks n° 23, Irvine, Californie, 1974, épreuve gélatinoargentique, 15 x 23 cm, série « New Industrial Parks Near Irvine, California », Museum of Contemporary Photography, Université Columbia, Chicago. Crédits Museum of Contemporary Photography

La relation traditionnelle que le spectateur pouvait avoir avec le paysage est en effet ici bien moins directe et elle rompt avec un regard subjectif. Par conséquent, si l’homme est physiquement absent de l’image, il est omniprésent par les traces volumineuses qu’il laisse derrière lui et qui transforment le paysage au point d’en faire un artefact. Or parmi ces traces, force est de constater que l’industrie connait une place conséquente. Celle dont témoigne Lewis Baltz a changé, elle est désormais blanche, angulaire, minimale et ordinaire : autrement dit, elle ressemble à un cube statique blanc sans fenêtre qui s’est refermé sur lui-même et qui ne chercherait qu’à se fondre anonymement dans la masse. De ce fait, si la remarque de Sekula aurait pu s’appliquer au couple de photographe allemand, elle ne peut en revanche se porter à l’encontre de certaines photographies se basant sur les caractéristiques de l’art conceptuel où ce qui importe n’est pas ce qui est perçu mais davantage ce qui n’apparaît pas.

Lewis Baltz, New industrial Parks

“L’intention” du regard distancié des photographes américains n’a pas eu pour seul effet de témoigner, et le résultat s’est avéré très différent des Becher puisque les architectures urbaines et industrielles, standardisées et répétées qui peuplent les photographies, résonnent plutôt comme une critique de la société contemporaine.

Cette exposition présentait quelques photographies appartenant à la série The New Industrial Parks near Irvine de Lewis Baltz (composée de cinquante-et-une images noir et blanc réalisées en Californie de 1973 à 1974), ne montrant que peu de perspective et aucun horizon naturel. De manière générale, l’espace de l’image est pratiquement obstrué par le bâtiment industriel, ce dernier est parfois abordé de façon frontale et s’il existe, le semblant de volume ne peut provenir que de l’angle saillant d’une architecture vue de l’extérieur. Par ailleurs, l’identité de celle-ci n’est aucunement identifiable et il est impossible de deviner son activité grâce à son architecture. Sous cet angle, ces espaces industriels sont représentatifs des non-lieux définis par l’anthropologue Marc Augé (Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992), car sous l’oeil de Baltz, ils ont perdu leur sens et fonction initiale afin de ne décrire que des lieux sans représentation particulière, si ce n’est celle de la consommation.

Le constat photographique de ces usines peut également être mis en parallèle avec des descriptions faites par le sociologue italien de l’industrie et du travail, Aris Accornero, dans son article « La fabbrica c’è, ma non si vede più » [« L’usine est là, vous ne pouvez juste pas la voir »] publié dans Casabella ( « La fabbrica c’è, ma non si vede piu », Casabella , n° 651-652, décembre 1997-janvier 1998, p. 4-5.)

Il explique en effet que si l’ère Taylor-fordiste avait uniformisé le travailleur, cela ne concernait pas encore les usines qui se distinguaient les unes des autres par leur toit en dents de scie. Or une mutation s’est produite au cours de la fin du XXe siècle, avec des usines qui ont été déguisé, presque camouflé, et qui ont radicalement changé leurs architectures au cours de la crise des années 1970. L’extérieur en lui-même est significatif d’industries qui se veulent plus discrètes, et qui n’affichent plus leur pouvoir. L’usine ne vise plus à s’inscrire dans le temps et elle est consciente de sa fragilité en étant simultanément facilement démontable.

Si Baltz s’inscrit dans la lignée de Walker Evans par son usage machinique de l’appareil photographique, il sélectionne également des motifs qui révèlent une géométrie aussi puissante que standardisée. Au fil des images, les structures photographiées apparaissent comme remplaçables, répétables et inexpressives. La structure est neutralisée par une approche distanciée. Sous cette perspective, Lewis Baltz se rapproche de l’art conceptuel au sens où le photographe semble refuser l’objet matériel au profit de l’idée. Or, en identifiant les formes standardisées de ces motifs, le photographe souligne davantage leur côté marchand. En ce sens, les images réalisées au 35 millimètre sont d’un minimalisme proportionnel à l’effet de contestation qui en ressort. Malgré des recherches esthétiques exempts de sentimentalisme, l’omniprésence de ces « vues » de parcs industriels offre un témoignage frontal sur la façon dont le capitalisme occidental a utilisé ces terrains pour asseoir son économie. Ce constat semble de prime abord ne pas prendre parti, il finit pourtant par dénoncer le paysage modifié par l’homme et ce, à un moment où les notions d’écologies aux États-Unis n’étaient qu’à un stade naissant. En somme, la généalogie de Baltz est ambivalente car elle représente à la fois le monde et une certaine morale.

« Manufactured Landscapes »

Cette ambivalence envers les conséquences de l’industrie sur le paysage se retrouve également dans les relevés topographiques plus tardifs du photographe canadien Edward Burtynsky. Celui-ci entreprend en effet des vues prises du ciel de paysages naturels altérés par le passage de l’homme, comme on peut le voir lors de l’exposition « Manufactured Landscapes » [« Paysages Manufacturés »] organisée au musée des beaux-arts d’Ottawa en 2003, de Toronto en 2004 et au Museum of Art de New York en 2005, qui réunissait des clichés de 1984 à 2002.

Si le titre même de l’exposition révélait le caractère « manufacturé » du paysage présenté par les images (et donc les traces que l’activité industrielle a laissé en creux), ce même terme est aussi connoté puisqu’il évoque tout autant l’acte de fabrication que la faculté d’inventer. (Cf : Burtynsky Edward, Lori Pauli (dir.), Manufactured Lanscapes , cat. exp., [31 janvier-4 mai 2003, National Gallery of Canada, Ottawa ; 24 janvier-4 avril 2004, Art Gallery of Ontario, Toronto ; 23 septembre-11 décembre 2005, Brooklyn Museum of Art, New York], Ottawa, National Gallery of Canada ; Londres, Yale University Press, New Haven and London, 2003.)

Edward Burtynsky, Champs pétrolifères n° 13, Taft, Californie, 2002, épreuve à développement chromogène, 102 x 127 cm, collection personnelle de l’artiste. Crédits photographiques Edward Burtynsky

Les séries photographiques présentées lors de l’exposition retraçaient ainsi divers pans de l’activité industrielle par le biais de différents motifs tels que les chemins de fer, les carrières, les mines, les centres de recyclages, les raffineries de pétrole et les chantiers de démolition de navires, d’où il résulte que le paysage naturel, cette fois pleinement visible, s’avère être le témoignage des mutations des besoins humains.

Les images d’Edward Burtynsky sont loin d’exalter l’industrie comme on peut le voir avec Champs pétrolifères n° 13, Taft, Californie, et où une multitude de machines de forages peuple un terrain désertique. Cette dernière inspire plutôt « l’idée » d’un paysage naturel subissant l’infinie appétence des hommes tout en résonnant avec l’avancée technologique du début du XXIe siècle au cours duquel la demande en pétrole n’a jamais été aussi élevée.

Si les images de Burtynsky ne revendiquent aucun parti-pris politique ni ne blâment l’industrie – puisque selon le photographe, chaque humain participe au développement de celle-ci et ce dès qu’il consomme ou se déplace – le recul de ses points de vue énonce un sujet se montrant par lui-même, dévastateur et sans espoir.

L’ambiguïté de l’image documentaire est d’autant plus mise en exergue lorsque se confrontent par exemple deux images. L’une appartient la série de Burtynsky nommée Démolition de navires et présente une vision apocalyptique des démantèlements des bateaux au Bangladesh, réalisés par les industriels voulant échapper aux clauses environnementales imposées en Amérique du Nord et en Europe.

Edward Burtynsky, Démolition de navires n° 13, Chittagong, Bangladesh, 2000, épreuve à développement chromogène, 102 x 127 cm, collection particulière. Crédits photographiques Edward Burtynsnky

L’autre, appartient à la série Mines et résidus, et montre les résidus de mines de nickel traversant la terre à l’égal d’un fleuve. Si le rouge est comparable à celui des coulées de lave, sa couleur vive est en fait le résultat de l’oxydation du fer. Mais ce rouge ressort d’autant plus qu’il est en fort contraste avec une terre aussi noire que le pétrole.

Edward Burtynsky, Résidus de mine de nickel n° 34, Sudbury, Ontario, 1996, épreuve à développement chromogène, 102 x 152 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Crédits photographiques Edward Burtynsky

Par conséquent, si le photographe se défend de trouver ses images « belles », elles séduisent par la forte saturation des couleurs qui est une technique habituellement réservée à la sphère publicitaire. La conservatrice adjointe de la collection photographique du musée des beaux-arts du Canada Lori Pauli, peut expliquer dans le catalogue de l’exposition Manufactured Landscapes : « Burtynsky a changé notre conception du paysage sublime. Ses photographies conviennent à une nouvelle esthétique axée sur le sublime anthropique. »(p. 22)

©ArtSphalte

Rétroliens/Pings